CASE STUDY

『一見、不可能に見えること』を可能に。

突破口は、具体的な道筋の可視化と「どうすればできるか」という思考 『一見、不可能に見えること』を可能に。突破口は、具体的な道筋の可視化と「どうすればできるか」という思考

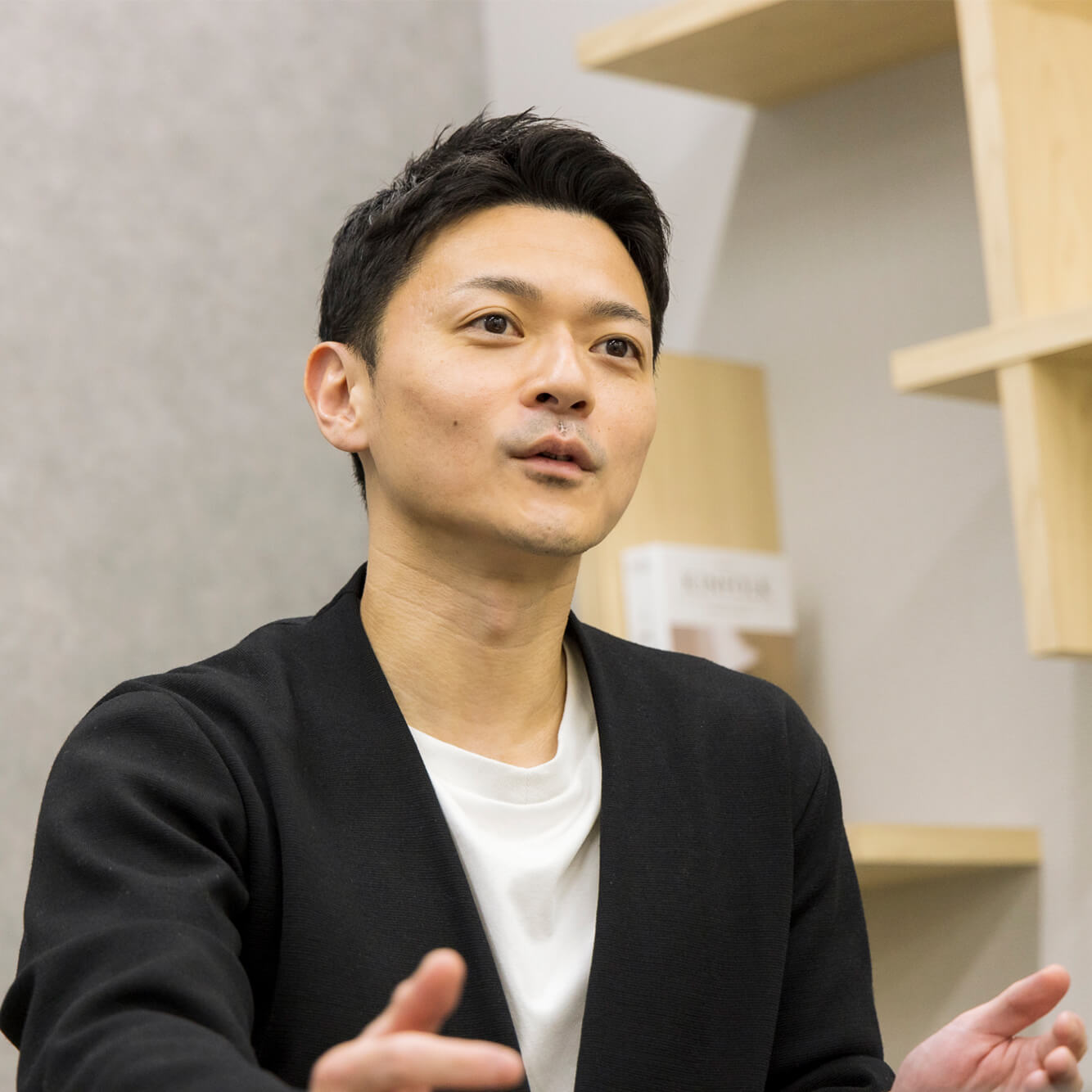

株式会社 Japan Asset Management

代表取締役 堀江 智生氏

事業内容:

独立系アドバイザー(IFA)として、証券・保険・不動産・M&Aなどの総合的な資産コンサルティングを幅広く提供。2023年にはNECと資本業務提携を行い、事業基盤を強化。法人向けでは資産運用や事業承継、税務対策のサポートも提供し、金融の枠を超えた総合的なコンサルティングを展開する

規模: 30名〜100名

業界: 金融・コンサルティング業界

“不可能”に見える目標を、現実的に分解する

— 今回は、3日間計20時間の会議を実施いただきました。実施の目的をお聞かせください。

当社はNECグループと資本提携しており、業績目標はあらかじめ設定されています。ただ、その目標は、従来のやり方では達成できないほど高いもの。達成へのヒントを得るために「すごい会議」を実施しました。

— 3日間の会議で得られた成果をお聞かせください。

初回のセッションを終えて感じたのは、「これなら目標を達成できるかも」という可能性でした。目標達成に向けてどう段階を踏めばいいのか、領域別にマイルストーンを置き、実現可能なステップに分解できたことで、進むべき道筋が見えた。

一見すると達成不可能に見えた目標も、マイルストーンの達成に必要な計算式さえ立てれば、あとはアクションプランを練るのみ。顧客単価を何割上げるのか、顧客数をどれだけ増やすのか。手をつけやすい大きさの課題にブレイクダウンすることで、「不可能ではない」と、わかりました。

「どうすれば実現できるか」と、問題を疑問文に置き換えることも、可能性を追う思考に転換するヒントになりましたね。

「実現可能な方法を考える」ことで、達成への道が拓く

— 会議を終えた今、貴社内ではどのような行動が生まれていますか。

さまざまな領域で新たなチャレンジが生まれています。なかでも、大きく変わったのが採用戦略。

例えば、これまでは「採用できそうな」人材を採用していましたが、「すごい会議」流に「どうなれば最高か」と考えると、代表である僕と同等の人材を採用するのが理想だと言語化できた。

採用の基準を一新した上で、“できない理由”ではなく“どうすれば実現できるか”だけを徹底的に考える。人材エージェントの活用法を見直し、リファラル採用の社内報酬を引き上げるなど、「攻めの採用」にシフトしました。

この戦略の成否は未知数ですが、目標や問題との向き合い方が変わると行動も変わる――その実感を得る貴重な機会になりました。

— 「すごい会議」を経て、「組織運営」への考え方はどのように変わりましたか。

初歩的な部分では、経営メンバーが集い、「組織目標をどう達成するか」と、大きなテーマで会話すること自体に、新たな価値を感じています。

また、個人的には、目の前の顧客と営業目標さえ追っていれば、事業計画は立てる意味がないとすら考えていましたが、社員数が50名を超えた今、「組織としてどこに向かうのか」「何のための自分たちの仕事なのか」を、表明すべき段階にきていたことも事実。

事業計画を可視化することで、社員に行動変容が生まれるという点が発見でした。

— 経営メンバーとともに計画を作成することで、その後の実行力にどのような違いが生まれましたか。

「自分たちがオーナーシップを持って進むべきだ(社長でなく)」と、リーダー陣の意識が高まったように見えます。

僕がトップダウンでやらせるのでなく、彼らが自分でアイデアを出して「やる」と決断したからこそ動き出しも早い。行動への動機が強まり、軸足が太くなった印象です。

心理的安全性を生む、コーチの存在と役割

— コーチがいることで、会議はどのように変化しましたか。

通常の会議では、僕が主導権を握って議論を進めるので、「心理的安全性が足りない」と、役員には言われます。ただ、日常的な会議はタスクを進める目的が大半。やるべきことを前進させるためにトップダウンで進めることが悪いとは思いません。

一方で、今回はじっくり「考える」ことに時間をかける会議であり、第三者のコーチが進行を担う場。通常の会議であれば効率を重視しますが、「すごい会議」では、議論を深めることそのものが大切なプロセスだと理解しています。

結果、全員の意見が尊重されることで議論が自由に広がり、非常にいい雰囲気で進みました。自分たちだけでは議論が煮詰まりがちな場面も、コーチが新たな視点をくれることでアイデアの幅が広がりますね。

— 小林コーチの魅力と貴社への貢献をお聞かせください。

小林さんはご自身のキャリアを通じて金融業界の営業に精通しており、意見が分散した際も議論を的確に集約してくれます。

通常は、僕が判断しながら会議を進行するため、「提案」と「意思決定」が混在しがちですが、小林さんがファシリテートすると、全員が十分に提案を出し切った上で意思決定に移れる。結果、納得感が高まり、会議後の実行力や生産性が向上しました。

— 今後も自社で活用したいと感じた「すごい会議」の手法があれば、お聞かせください。

営業部員全員が習慣づけるべきだと思うのは、問題を「どのようにすれば〜できるか」という疑問文に置き換える思考。

「高い目標を掲げろ」という一方で、目標が形だけのスローガンになってしまうケースも多いものですが、「どのようにすれば」と問いかければ、具体的なアクションにつながりやすくなる。

さらに、アイデアを口頭で言うだけでなく紙に「書く」ことで、実現へのイメージがより明確になります。

「人の行動変容が、成果に直結する事業におすすめ」

— 実施前の期待に対して、満足度をお聞かせください。

満足度は95%。最大の理由は、参加者のアクションが実際に変わったことにあります。ごく一部のメンバーが、目標達成を100%は信じ切れていないという点で、マイナス5%。

ここから地道にアクションを重ね、達成への確信を深めながら進みます。

— 「すごい会議」はどのようなタイミングでの導入が効果的でしょうか。

僕たちのように、営業活動に力を入れる会社かな。要は、人間の意識と行動の変容が、結果としてのコンバージョン率にどれだけ影響を与えるか、が、ポイント。営業や人材採用は、成果において「人」の要素が大きな割合を占めるので、「すごい会議」の成果が如実に現れるはず。

組織が拡大し、成長フェーズに差し掛かっている会社にも効果的だと思います。個々人が自由に活動してうまくいく段階から、組織としての仕組みや整備が求められるタイミングで、有効な支援になると思います。

— 次に「すごい会議」を実施する機会があるとすると、どのようなタイミングが想定できますか。

設定したマイルストーンに対して状況が伴わず、プランを一から考え直す必要があるときですね。または、期が変わって新しい目標と向き合うときにも、今回と同様に必要になりそうです。

— ありがとうございました。

( 取材日:2025年2月6日、場所:株式会社 Japan Asset Management 、インタビュアー:渡辺恵)

CASE STUDY

もっと見る